JT のCMに新バージョン登場(ハンマーダルシマーの音色でより美しく) って記事の影響かハンマーダルシマーについての問い合わせが何故かあるので簡単に書いてみました。

ハンマーダルシマー。 その魅惑的な音色と形状。

パッと見ただけで心惹かれるものがあります。

路上演奏すると物凄い人だかり。

でも個人的には好きではありません(^-^;

言ってしまったぁ<(_ _)>

何故かって?

ん~例えるなら生まれながらに容姿端麗の天才で性格よくて非の打ち所が無いような女性見てるみたいで。

しかも愛想よくて性格も良い。

ただ少し大きいけど(^-^;

そしてHD(ハンマーダルシマー)ってこれだけの天才美人才女にも関わらずだれでもウェルカムなんです。

なのでついつい手を出しちゃう?

そして人から注目されるのは演奏の内容じゃなくて楽器自体の魅力?だったりして。

最終的にはそんな魅力を最大限に活用した演奏をすれば良いんですけどね。

でも自分は最初から全て用意されてるレールに乗るのや完璧な状態の勝ち戦って嫌なんですよ。

「私は連れて歩いてもお喋りしても最高なのよ(^_-)-☆ どう?」

って言われているみたいで。

「そんな甘い言葉にのりたくないわぁ~

苦労して手にしてそこから共に育っていきたいねん!!」

なんて思ってしまって。

あと、ハンマーダルシマーって見かけに依らずある程度の処までならドッジボール出来る運動神経持ってる人なら直ぐに演奏出来る様になります。

これは誇張した表現でもなんでもなくて事実ですよ。

あくまでも最初の壁にぶち当たるまでですが。

そこからがやっぱり他の楽器と同じようにしんどいんですけどね。

楽器の持つ基本性質以上の何かを引き出さないといけませんし。

いつまでもHDにおんぶにだっこだとかっこう悪いですしね。

ちなみに弾けるようになるまでの時間が短いってのは実際に自分でも演奏していた経験からの言葉です。

ある程度というのは他の楽器、例えばギターなら10年選手、フィドルならやはり10年選手クラスのバリバリに楽器を演奏出来る方達との演奏で。

普通、考えられないですよね。

練習始めて数ヶ月でベテランと同じ様に弾ける楽器なんて。

そんな美味しい話があるなんて。。。。。

そしてそんなベテラン尻目にどんな楽器よりも人目をひく処も。

苦労してる人に悪いやんか。なんて思ってしまって。

まるで佐々木希か北川景子状態(笑)

絶えず注目を集めちゃう。

ほら、おんなじ(^◇^)

ってそう見えるのは私だけ?(^-^;

やっぱり自分的には徐々に雰囲気が熟成されてきた、

辺りが好みなわけで。

苦労してリードの調整したりしながらお互いに少しずつ進んでいくのが自分に合ってる感じかな。

バグパイプみたいに。。。。← M性質なんでしょうね(^-^;

と言いつつHDも弾いていたのはやっぱり先の美女二人も良いなぁ~なんて思ってるわけで(爆)

なかなかに難しい心境です(笑)

すみません<(_ _)>

そういう複雑な気持ちをもってイントロに代えさせて頂きます。

で、ここからが本題。

最近の話ではなくてダルシマーが認知し始めた頃のお話を少し。

関西に限った話ですが。

HD はここ最近またまた演奏する方が増えていますが私の知っている限り最初に日本で大きく演奏され始めたのは今から40~30年位前だったと思います。

この頃は関西には私含めて7、8人の方が演奏していたり持っていたりしていました。

関東にも数人。名古屋にもお一人。 北海道には有名な 小松崎健 さん等がおられましたが。

ここ関西だと今も継続して演奏されているのは二人位しか知りません。

池上寿美子さん

や山口智さん

お二人とも凄く良いプレーヤーでCD等のメディアも出されていますよ。

その他の方はみな違う楽器に転向してしまいました。

理由は?それぞれもっと自分に合った楽器が見つかったからかなぁ~?

現在、ダルシマーを演奏されている方はほぼここ10年程の間に手にされた方が多いですね。

一方、ダルシマーがブームになっていた当時のアメリカはどうだったかと言いますと、元々パーラーミュージックやカントリーダンスホールで使用されていたダルシマーですが細々とはマウンテンミュージックでも使用されていました。

その従来からのダルシマーに改良を加えバリバリに音もリニューアルしたダルシマーを使用しバンド自体をトラペゾイド(台形)と名乗り登場したのがトラペゾイド。

最初に結成されたのがPaul ReislerさんとSam Rizzettaさんによって1975年ですからかなり古いバンドですよね。

というわけで先ずはTrapezoidを。

どうでしょう?

ノリはオールドタイムというよりブルーグラス的かな。

次はオールドタイムっぽいだけどほとんどカントリーって感じ。

本来ならピアノで演奏するようなフレーズをダルシマーで演奏しています。

そしてのTrapezoidの真骨頂的な各音域のダルシマーを使用したアレンジがこういうノリ

バリバリアイリッシュチューンの Musical Priest ですがかなり面白い使われ方していますね。

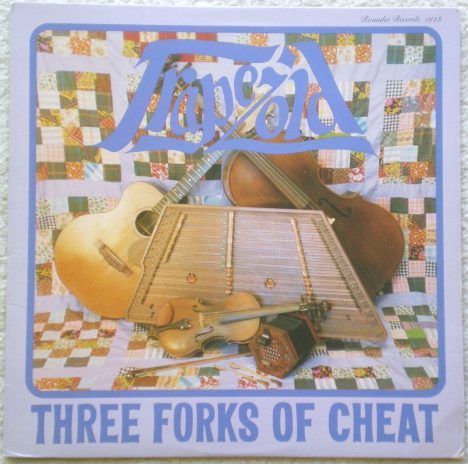

アルバムですが、

このアルバムはオールドタイムにモダンなアレンジとアイリッシュ風の音とフィドルチューンそしてフォークっぽいボーカルを融合させた感のアルバム。

でも全面的にハンマーダルシマーの音がフィーチャーされそれまでのユニットとは一線をかくしていましたね。

個人的には最高にお気に入りの Three Forks of Cheat

先ほどの Musical Priest/Shady Grove も収録されています。

このThree Forks of Cheatでは特にNonesuchのアレンジなどはもうビックリというか彼方にぶっ飛んだ感があってダルシマーだけでこれだけの厚みを出してしまうところにダルシマー作家であり音響的にもかなりの博識を誇るSam Rizzettaさんなのかなと思います。

ほんとマイク・オールドフィールドのチューブラベルズ的だもんなぁ~

ちなみに現在ハンマーダルシマーメーカーとしては最大手のダスティストリングス等のダルシマー構造に影響を与えたのもSam Rizzettaさんですね。

このあたりになると個人的にお好みのヒラメ顔のLorraine Duisit嬢がドーグ的な音使いを挿入したりしてかなりモダンな感じになってきましてハンマーダルシマーの影がちょっと薄くなってました(^-^;

ちなみに彼らが来日した時、京都の磔磔だったかなぁ~観に行かせていただきましたがライブでは超でかいボウドソルタリーなんかを使用してかなりぶっ飛んだステージでした。

という感じで賛否両論有りましたが当時のオールドタイム界隈では正統派ではないけどもこの手の音楽に市民権を与えてくれた功績は大きいかな?なんて思うわけです。

もし、美しい癒しのダルシマーなんて面だけでダルシマーに接しているならこのあたりのルーツになるような(あくまでリバイバルですけどね)音も聴かれると良いかと思います。

色々な呪縛や思い込みから解かれると思いますよ。

ちなみにこういう感じでアメリカでも徐々に認知されていたハンマーダルシマーですがこのオールドタイム系の主力を軸に色々な流れが出来ていたように思います。

ちょっと整理しますと。

オールドタイム系

先ほどの Trapezoidがメインですがその他に、下記のDevilish Merry等ですね。

好き嫌いはあると思いますが癒しのサウンドダルシマーってのも元々はこんな感じでマウンテン系の音楽で皆と一緒にガチャガチャやってた感のある楽器でそのあたりも少しでも感じていただければ嬉しいです。

このオールドタイム系の中にあってもっとアイリッシュ系寄りの音楽を追求し始めた人達も居まして先ずはこのお二人、

Malcolm Dalglish (マルコム・ダグリッシュ)

途中からウインダムヒルに入ったりとほとんど環境音楽系?いわゆる皆さんが想像している美しい癒しの世界にどっぷりになっちゃいましたが元々は超マルチプレイヤーのGrey Larsenとアイリッシュ系の音楽に影響を受けたアルバムを何枚か出すほどにこちらの人でした。

今はゆるーい歌を歌ったりなんかわけわかんない音世界になってますね。

個人的には残念な感じが。。。。

入手できる皆さんお待ちかねの音としては、

Thunderhead

このアルバムは故Micheal O’Domhnaillのプロデュース。

自身のギターがもう最高に美しいバッキングをしていますね。

特に 9. The Heather Breeze/Michael Kennedy’s Reel は鳥肌モノ。

初期の未だ彼が此方の人だったころのアルバムとしては、

Banish Misfortune [LP]

Grey Larsenの超マルチプレイヤーぶりにビックリで個人的には彼みたいになりたいなぁ~なんて思ってちょっと頑張ってるところもあります(笑)

彼は先にも書きましたがThunderheadの頃から自身のグループ

でより実験的な音を模索するような活動になってますね。

自分的にはこれだけカッコいい演奏をする人たちが集まったんだからもっとぶっ飛んでも良いと思うんですがなんかこじんまりしてますね。

普通に聴く分にはとてもいいのかもしれませんが。

そしてMalcolm Dalglish と よく比べられていたのが、

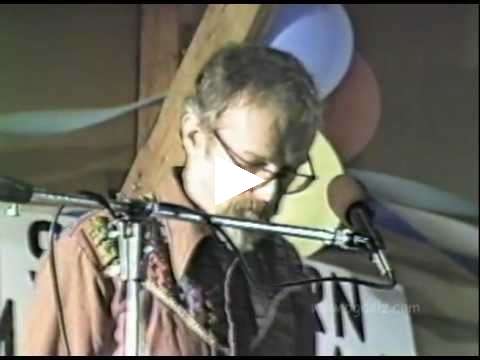

John McCutcheon ( ジョン・マッカーチョン )

個人的には先のMalcolm Dalglish が好きだったんですが今は断然John McCutcheonに鞍替えしちゃいました(^-^;

初期の頃のプレイがあまり好きではなかったんですよね。

あまりに天才と言いますかそのごり押し感がちょっとしんどくて(^-^;

26分位からハンマーダルシマーのターンです。

でも年月は良い感じに人も熟成させるのかなぁ~って感じで。

今はとても良い感じですね。

トラッド系

後、メディアとしは入手できないですが Howling Gael ってグループ。

このグループの何が凄いってハンマーダルシマーではなくて一番コース数の少ないヤンチンを使って物凄いスピード感のある演奏や耽美的な音世界をトラック毎に出していたんですよね。

それにボーカルも抜群で。

YouTubeで見つけた物を幾つか。

こういう世界が連発されますよ。

こういうボーカルと上手く絡むハンマーダルシマーってカッコいいなぁ~なんて思うわけです。

所々に入るメロディックスタイルを散りばめたバンジョーとの絡みが凄いですよね。

今回、嬉しかったのがとーいとーい昔にコピーして弾きまくっていた曲も見つけてしまいました(#^^#)

この途中からの展開が良いですねぇ~

4:16から始まる曲が大好きでこればかり弾きまくってました(爆)

こういうの聴いてたら今より当時の方が良い演奏が多いんじゃない?なんて悲しい気持ちになったりするときあります。

後は超超超高級ハンマーダルシマーメーカーであるSong for woods のJerry Reed Smith。

もう否応なしに世界中のアイリッシュチューンを演奏するハンマーダルシマー弾きさんは Jerry Read Smith のレパートリーを継承している感があります。

先ずはダルシマー動画を。

[mryl]0WOZW_9Gn0c[/mryl]

美しすぎてもう息が止まりそうです(^^♪

実際のアルバムは、

Strayaway Child by Smith, Jerry Read (1996-12-03) 【並行輸入品】

これで決まり!!

アイリッシュ系のチューンを演奏しているダルシマー弾きさん達のレパートリーはほとんどこのアルバムにありますよ(^-^;

パーラーミュージック系

色々ジャンル分けはありますが結局、家庭内で音楽を楽しむ為にお手軽に演奏できるような楽器として使用されていた流れでしょうか。

カントリーダンスなんかでも使用されていましたが。

こういう演奏スタイルでは複雑な奏法よりももっと各音が際立つようなスタイルが好まれていたようでその代表としては

使用しているダルシマーも昔ながらの箱に弦を張っただけって感じの大型の物で今の複雑な音使いやベースの入れ方に慣れた人たちの耳には単調に聞こえるかもしれませんね。

私もそうでしたがでも今聞くと物凄く良いんですよ。

なんというかシンプルが故のリズムの粒が際立ってるといいますか。

もっと早くに気付いて多感な時にその音を身体に刻み込んでいたら良かったと後悔です。

フィドルとの音のタイミングなんて完璧ですね。

フィドルとバンジョーが一緒に演奏しているみたいで最高です。

ちなみにこの方Andy’s Front Hallって楽器屋さんですよ。

私もよく利用させていただきました。

その他ポップス等

カントリー系のバンドでも使用されていましたよ。

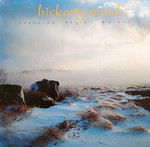

おなじみ Hickory Wind

ロック系の音にハンマーダルシマーを爽やかに使用していました。

でもフレッシュ・プロデュースはかなりアコースティックなアルバムでめちゃカッコいいやん!!って曲も入っていまして。

それがかなりバンドとしての方向をわからなくさせている部分もあったりする不思議なアルバムです。

Crossing Devil’s Bridge は完全にウエストコースト的な音になってますよ。

でもアルバム内のmorrison’s jigなんてありゃ?って感じのアレンジでこれはこれで面白かったりします(^-^;

と、ここまで色々書いてきましたが実際にはもっともっとたくさんのグループやプレイヤーが居ます。

でもこの辺りで。

最初に変なイントロ書いてましたが良い音を奏でる演奏者のハンマーダルシマーはとっても素敵だなぁ~という事で。

それは昔も今も変わらずに思っている事です。

好き。嫌い。なんて色々書いてますが好きなんですよね(^_-)

でわでわ(^_-)

コメント

[…] JT新CMで美女の映像のバックで使用されている超神秘的な音の楽器、ハンマーダルシマーについて少し与太話 […]

[…] JT新CMで美女の映像のバックで使用されている超神秘的な音の楽器、ハンマーダルシマーについて少し与太話 […]

[…] JT新CMで美女の映像のバックで使用されている超神秘的な音の楽器、ハンマーダルシマーについて少し与太話 […]